![图片[1]-王兴兴强调:实现机器人高效作业,关键“临界点”需迅速攻克-春天资源分享网](https://nunme.cn/wp-content/uploads/2025/08/1d98d4788d20250803211417.png) 智能体机器人,仿佛正踏上一条通往自我觉醒的征途,悄然迈向属于自己的“ChaGPT时刻”。在这十年间,一场翻天覆地的变革即将席卷而来。宇树科技的王兴兴满怀憧憬地预言道:“届时,世界将被重塑,一切皆有可能。”

智能体机器人,仿佛正踏上一条通往自我觉醒的征途,悄然迈向属于自己的“ChaGPT时刻”。在这十年间,一场翻天覆地的变革即将席卷而来。宇树科技的王兴兴满怀憧憬地预言道:“届时,世界将被重塑,一切皆有可能。”

2025年8月2日至3日,中国计算机学会(CCF)倾力打造的2025 CCF中国开源大会(CCF ChinaOSC)在上海盛大启幕。这场以“蓄势引领,众行致远”为核心理念的盛会,由上海交通大学与CCF开源发展技术委员会携手承办,并由上海交通大学校长、中国科学院院士丁奎岭与CCF开源发展技术委员会主任、中国科学院院士王怀民联袂担任大会主席,共同引领学术与产业的智慧碰撞。

借力上海的国际化创新生态圈和科技产业的高浓度集聚效应,本次大会聚焦开源操作系统、开源芯片、开源大模型、开源具身智能等前沿领域,汇聚了来自学术界与产业界的众多一线专家和开源领域的领军人物。他们齐聚一堂,就开源技术的前沿动态进行深入探讨与交流,共谋开源技术发展的未来蓝图。

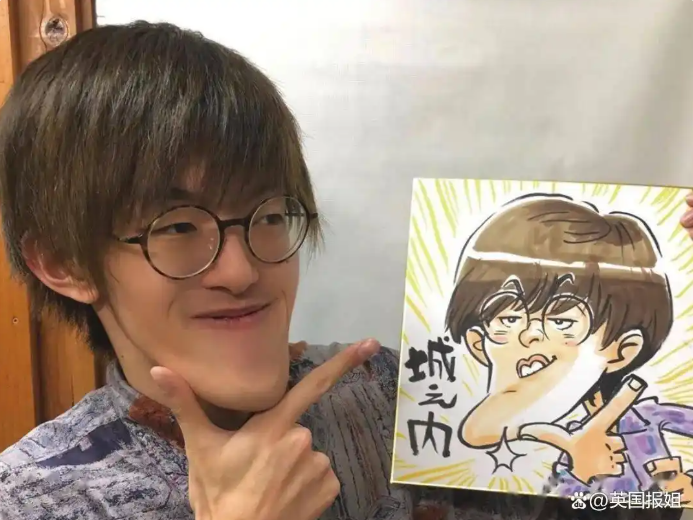

在这场思想的盛宴中,宇树科技创始人兼CEO王兴兴亲临现场,带来了备受瞩目的特邀报告。他的精彩演讲,无疑为大会增添了浓墨重彩的一笔,也为开源技术领域的发展注入了新的活力与思考。

近年来,人形机器人技术如同脱胎换骨,飞速发展。究其原因,早在四足机器人等前沿领域,全球范围内便已展开了一场开源共建的生态盛宴。硬件与软件,皆汇聚了丰饶的资源,供人借鉴与参考。王兴兴坦言,这一进步的背后,离不开国内外顶尖院校师生的辛勤耕耘。他们依托宇树科技的机器人,潜心研发算法,发表佳作,又将开源成果回馈于世,为行业技术进步注入了源源不断的活力。王兴兴将其视为宇树科技近年来对行业做出的最大贡献之一。毕竟,AI产业与机器人产业的蓬勃发展,并非一家公司或高校之力,而是众人拾柴火焰高的结果。

王兴兴回忆,2009年,他还在大学校园里,便已着手研制小型人形机器人。彼时,他认为商业化尚显稚嫩。然而,时光荏苒,2023年的今天,全球对人形机器人的关注度与认可度节节攀升,AI技术如大语言模型、深度学习等亦日新月异。2022年10月,特斯拉AI Day上,马斯克团队研发的首款人形机器人Optimus(擎天柱)惊艳亮相,随之而来的是客户们对这款机器人的热烈追捧。尽管当时宇树科技尚未完善,客户却愿意慷慨解囊。正是这份信任,让王兴兴坚定了商业化人形机器人的决心。2023年,王兴兴重新出发,布局人形机器人市场。

王兴兴观察到,2025年上半年,国内机器人及具身智能产业呈现出一片火热景象。上半年,中国智能机器人相关领域的整机厂商和零部件厂商的平均业绩增长或将超过50%,整体业绩表现堪称亮眼。“整个社会对机器人的热情被点燃,需求端的推动力显著。”王兴兴介绍道。

今年,宇树科技发布了第三款人形机器人R1,客户可自由定制外观等,标准版售价仅需3.99万元起。“价格亲民,我们期望今年和明年的规模能进一步扩大。正如早期电脑软件匮乏时,整个生态共同创作开发,机器人领域同样需要更多人的参与。”王兴兴透露,已有开发者通过开发应用于机器人的软件实现盈利,“我认为,机器人的生态软件已逐步建立。未来,众多开发者将能在我们的机器人平台上开发软件,并将其销售给其他客户,推动生态流转。”在大众眼中,宇树科技的机器人或许还停留在2025年春晚那场惊艳的舞蹈表演中。然而,它们的能力远不止于此,甚至可以挥洒拳脚,于拳台之上展现机器人运动之魂。这背后,是对机器人全身运动能力的极致考验,需对十余乃至二十个动作进行精细的数据采集,再巧妙地将每个动作串联,更需赋予动作以抗干扰的坚韧之魂,对算法的要求之高,可见一斑。“理论上,若动力系统无极限,我们能让机器人习得任何动作;然现实,仍需跋涉更长的路。”王兴兴如此阐述,他们目前致力于研究的,是机器人动作生成的无限可能——不止是数据的简单采集与动作的训练,更是实时学习,生成无限动作。

“我坚信,一旦机器人能够生成任何动作,它便拥有了真正的生命力。”所谓“干活”,便是将机器人置于陌生环境,下达指令,它便能自如地为嘉宾递上一杯热茶。王兴兴以形象的比喻,将其与图像、视频生成模型,乃至语言生成模型相类比,“其逻辑相通,需先实现内容的多样化生成,方能真正投入使用。”

在王兴兴眼中,让机器人实现任意动作生成、真正“能干活”,是人形机器人发展的关键方向,亦是智能体机器人亟待突破的“临界点”。在硬件层面,机器人还需在细节打磨、成本降低、寿命延长、可靠性提升等方面不断精进,但决定性的瓶颈,仍是机器人大模型、具身智能大模型的“供给不足”。他观察到,业界已纷纷向此方向发力,却尚未突破让机器人“能干活”的“临界点”。若突破此关,王兴兴断言,将如同机器人领域的“ChatGPT时刻”。他预计,这一“时刻”的到来,或近在咫尺,一两年内即可实现,或需三五年,但无疑,在十年之内,机器人领域必将迎来一场翻天覆地的变革。